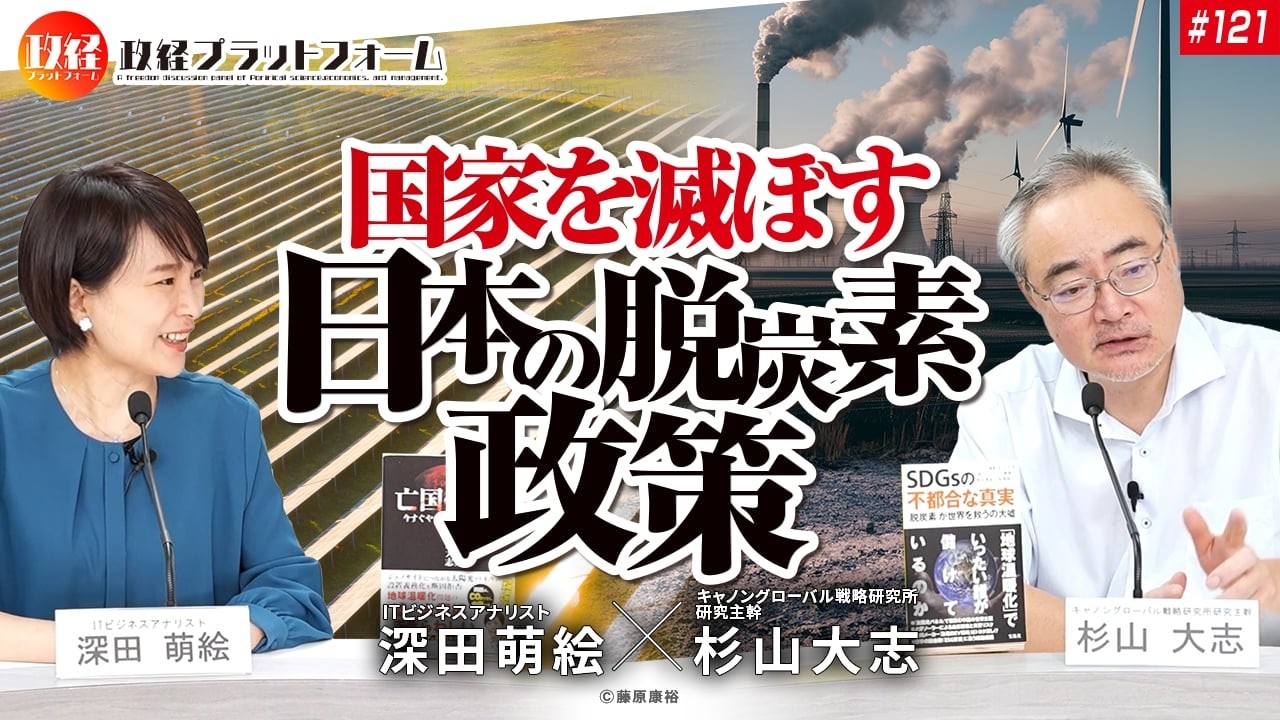

【タブーなきエネルギー討論】成田悠輔が考える原発リスク/人口減少でも電力需要は減らない/10万年先の出口戦略の意味/課題先進国のエネルギー戦略/再生エネルギーで日本は勝てるか【日本再興ラストチャンス】

Summary

TLDR日本のエネルギー問題について、人口減少が持続的な電力需要に与える影響や、再生可能エネルギーの活用、原子力発電の課題などが議論されました。議論の中で、日本が持つ独自の強みを活かしたエネルギー戦略の重要性が強調されました。また、技術的な進歩や社会的な変化によって、将来のエネルギー需要や供給が変容する可能性についても触れられました。最後に、国民がエネルギー問題の複雑性と重要性を認識し、持続可能な社会を目指すための取り組みが必要であると結論づけられました。

Takeaways

- 🌟 日本のエネルギー問題には、人口減少という「強み」と「課題」が存在する。人口が減っても電力需要が減らない可能性があるため、エネルギー政策は複雑化している。

- 🔋 原子力発電の廃棄物の処理は非常に重要な問題であり、10万年後にも影響を及ぼす可能性がある。専門的な戦略が必要です。

- 💡 再生可能エネルギーの発展にも課題があり、風力発電などには天候などの自然条件による制約がある。

- 🌞 太陽光発電が日本の再生可能エネルギーの中でも発電割合が高く、注目されている。

- 🌐 日本は、エネルギーのポートフォリオを強化するために、海外の製造拠点を広げ、国際協力を重視してきた。

- 🚫 経路依存性の問題は、技術だけでなく考え方にも存在し、日本は様々な選択肢の中から最適なエネルギー戦略を見つける必要がある。

- 🏭 日本の産業界は、過去30年間で海外に拠点を広げ、国際協力を築きながら成長してきた。その経験を再生可能エネルギーにも活かす可能性がある。

- 📉 火力発電が日本の電源構成の70~80%を占めており、化石燃料からの脱却が求められている。

- 💭 将来の社会は変化し、現在の問題に対する考え方も変わる可能性がある。そのため、柔軟性のあるエネルギー戦略を構築する必要がある。

- 🏙️ 都市計画や住宅の持ち方も、エネルギー効率を向上させるために変えていく必要があると東京都は提唱している。

- 💰 経済的なインセンティブが、太陽光パネルや蓄電池の導入を促進しているが、一般市民がその利点を認識していない問題がある。

- 🤔 社会的な合意をとる必要性と、エネルギー問題に対する国民の理解を深める必要性が強調されている。

Q & A

日本が持つエネルギー面での強みは何ですか?

-日本は人口が減っていても電力需要が減らないという特徴があります。また、日本独自の産業技術や国際協力の仕組みを活用して、エネルギー問題に対処する強みを持っています。

日本の原子力発電についてどう考えられますか?

-原子力発電は、廃棄物の処理や安全問題など、深刻な課題を持っています。しかし、同時並行で使用する必要があるという意見もあれば、使わなければならないという意見もあります。

福島の廃炉現場で扱われているアルプス処理水とは何ですか?

-アルプス処理水は、トリチウムが含まれている水です。トリチウムは半減期が10万年と長い放射性物質であり、適切な処理が必要です。

日本の再生可能エネルギーの現状はどうですか?

-日本の再生可能エネルギーの中では、太陽光発電が最も発電割合が高く、次に水力発電が続きます。原子力は10%未満となっています。

日本のエネルギー問題に対する解決策として考えられるものは何ですか?

-日本の産業界が海外に製造拠点を広げた経験を生かし、国際協力を通じて共に成長し、エネルギー問題に対処する方法が考えられます。また、日本の技術力を活用してスマートグリッドのような高度な制御技術を導入するなど、多岐にわたる選択肢があります。

日本の風力発電の現状はどうですか?

-日本は風力発電に向いていないとされており、かつては世界トップのメーカーがいたにもかかわらず、現在はヨーロッパや中国のメーカーが主流を占めています。

日本のエネルギー消費量を減らすために必要なことは何ですか?

-日本のエネルギー消費量を減らすためには、生活スタイルの見直しや、効率的な技術の導入が必要です。例えば、共有型の冷蔵庫や熱源、蓄電池の活用などが考えられます。

日本の電力需要が減らない理由は何ですか?

-日本の電力需要が減らない理由として、高齢化が進むことで自宅で過ごす時間が増える傾向があります。また、EVの普及など、新たな電力需要が生まれています。

日本の原子力発電所の設置について考えられる方向性はありますか?

-原子力発電所の設置については、国土の中で専用のエリアを作る方向性などが考えられますが、その良いことかどうかは議論の余地があります。

日本のエネルギー問題に対する国民の意識はどのようになっていますか?

-日本のエネルギー問題に対する国民の意識は、減少傾向にあるとされています。供給が安定しているため、意識を減らしているとされています。

日本のエネルギー問題に対する今後の展望はどうですか?

-日本のエネルギー問題に対する今後の展望は、脱原発や再稼働など、様々な選択肢があるものの、社会的な合意をとることが難しく、選択肢を決定することが重要です。

Outlines

This section is available to paid users only. Please upgrade to access this part.

Upgrade NowMindmap

This section is available to paid users only. Please upgrade to access this part.

Upgrade NowKeywords

This section is available to paid users only. Please upgrade to access this part.

Upgrade NowHighlights

This section is available to paid users only. Please upgrade to access this part.

Upgrade NowTranscripts

This section is available to paid users only. Please upgrade to access this part.

Upgrade Now5.0 / 5 (0 votes)